東北王朝論

古代史論の最後としての「東北王朝論」ですが、本稿ではYES/NOで選んだ、古田武彦氏の「真実の東北王朝」をベースに話しを進めていきます。そしてこの古田武彦氏が依拠したのは、漢籍のほかに「東日流外三郡誌」というものなのですが、この経緯に関して東京学芸大学(99年当時)の西村俊一は次のように述べています。

近年、青森県三内丸山の縄文遺跡発掘に象徴される様に、日本各地の古代遺跡の発掘調査が進み、それに伴って、日本古代史に関する旧来のイメージが大きく揺らぎ始めている。また、そのため、日本古代史の全般的見直しが歴史学の避け難い課題ともなっている。古田武彦の「九州王朝」(倭国)、「東北王朝」(蝦夷国)説は、その様な見直しの試みの一つであり、むしろその動きを先導してきたものと言うべきかも知れない。

その中、いわゆる「九州王朝」説は、日本・中国・朝鮮の諸史籍の緻密な再考証、精力的なフィールド・ワーク、鋭く豊かな推論などから導き出された説であり、今や旧来の正統史学を沈黙に追いやる気配さえある。しかし、この説は、「大和朝廷」(近畿天皇家)が663年(天智2年)の白村江の戦いで大敗した「九州王朝」に対する従臣のクーデターによって成立したと見る点で、期せずして、今日の国際教育に対する大きな問題提起ともなっている。例えば、彼がその著書『「君が代」は九州王朝の讃歌』(新泉社、1990年刊)等において示している事実認識に対して、日本の教育関係者はどの様に対応するべきであろうか。

他方、「東北王朝」説は、神武東征以降、その支配地域は徐々に侵奪縮小されてはいくものの、古来から「倭国」と共に「蝦夷国」が存在したとする説であり、中国史籍の『冊府元亀、外臣部、朝貢三』等と共に青森県五所川原市飯詰字福泉・和田喜八郎所蔵の『東日流外三郡誌』も傍証として用いている。しかし、まさにこの『東日流外三郡誌』を中心とする一群の「和田家資料」については、「九州王朝」をめぐる論争において惨敗を喫した感の濃い安本美典らが、現代人和田喜八郎の手になる「偽書」であるとの攻撃を加え、激しい「真書・偽書論争」が続けられてきた。

ここで取り上げられた「真書・偽書論争」に関しては、最高裁での原告側(「偽書」論者側)の敗訴もあり、その後「寛政原本」が発見されるに至ったこともあり、西村俊一氏も次のように述べています。

古田武彦は、「九州王朝」(倭国)説によって日本古代史に関わる旧来の事実認識の当否如何を広く問いかける一方で、『東日流外三郡誌』を含む一群の「和田家資料」の史料価値を真摯に追求してきた「真書」論者の代表である。

――(中略)――

彼は鋭く豊かな推論によって説得力のある解釈を次々に導き出してきているが、これは、その天賦の才能に負うだけではなく、諸史籍の緻密な再考証と精力的なフィールド・ワークを前提としてはじめて可能になっているものと考えられる。その研究成果を示すものとしては、例えば、『失われた九州王朝』(朝日新聞社、1993年刊)がある。旧来の正統史学は、東京大学法学部が学問的権威を急速に喪失しつつあるのと同じ意味において、この様ないわゆる「古田史学」の登場にはさぞかし困惑していることであろう。

――(中略)――

「偽書」論者の真の狙いは、『東日流外三郡誌』を含む一群の「和田家資料」の真偽如何の問題よりも、むしろ「九州王朝」研究を妨害し、その影響力を殺ぐことにあるのではないかという疑惑が頭をもたげてくる。

九州王朝説に関しては、70年代に古田武彦氏が唱え始めた当初と、その後九州古代史の会等によって研究され、90年代以降徐々に姿を現し始めた全体像は、かなり異なった結論になっております。その最大の違いは神武東征に関するものであり、

古田氏が「神武は九州から瀬戸内を経て近畿に東征した」とするに対し、九州古代史の会の論者たちは「神武は筑豊に東征した」と見る点です。前項までの考察で明らかなように、結果的には九州古代史の会の論者たちの方が正しかったわけで、古田説には様々な誤りもあるのですが、やはり氏の提唱なくして九州王朝論は始まらなかったといえるでしょう。コペルニクス的転回とはこのようなことを言うのであり、その古田氏が『東日流外三郡誌』を引っ提げて「東北王朝論」を展開したというのは、まさに論理的必然であったということができます。

では、その『東日流外三郡誌』の内容はどうなのかというと、これも西村俊一氏に紹介していただく形をとりたいと考えます。

これらの『東日流外三郡誌』を中心とする一群の「和田家資料」は、奥州三春藩主秋田倩季から安倍・安東・秋田家の族譜と事績の編纂を依頼されたのに応じて、1789年(寛政元年)から1822年(文政5年)までの間、秋田土崎湊の秋田孝季と津軽飯詰の庄屋和田長三郎吉次が調査記述したものであり、その後、その副本を権七、吉次、末吉の三代が書写によって虫食い等から守り、長作、元市へと引き継いで来たとされるものである。その意味で、これらは、あくまでも江戸後期に編纂された二次資料でしかないが、空白の古代・中世に関わる古文書や語部による伝承等が収録されていたことから、一躍歴史学界の注目を浴びることとなった。

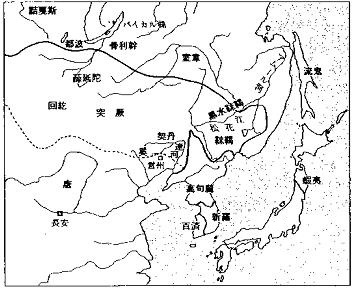

1)アジア大陸から渡来した阿蘇辺族・津保化族の伝承

『東日流外三郡誌』は、東日流太古の民として、まずアジア大陸の粛慎族を祖とする阿蘇辺族に関する伝承を記している。しかし、この阿蘇辺族は、同じくアジア大陸の靺鞨族を祖とする津保化族の侵入と岩木山の大噴火のため、そのほとんどが滅び去った。その後、中国の晋では恵王帝の群公子が殺されるといった内紛が生じたが、その難民も大挙して津軽に漂着し、津保化族と融和定住するに至った。

この様な日本北辺の広く外に開かれた原風景の記述は、実証的裏付けが乏しい以上、絵空事として退けることも容易であろう。しかし、太古の時代からこの様な民族移動がなされて来た蓋然性もあながち否定は出来ない。――(中略)――

2)筑紫日向軍による耶馬台国侵攻と「東日流王国」の形成

次に『東日流外三郡誌』の描くところでは、中国東周平王帝の頃、日本国内では九州筑紫の日向族がにわかに勢いを増し、ついに安日彦・長髄彦兄弟の君臨する耶馬台国の本拠近畿への東征を開始するに至った。耶馬台国軍は、各地で長期にわたって抗戦したが、出雲族の離反もあって、ついに本拠を攻略され津軽へ落ち延びる羽目となる。そして、津軽に落ち延びた耶馬台国軍は、中国からの漂着難民と組んで津保化族を討伐し、遮光器土偶の姿の「荒吐神」を神とする五王制の王国を創った。この荒吐族の「東日流王国」(蝦夷国)は、次第に勢力を回復し、初代王安日彦の死後20代にして耶馬台国を奪回し、孝元天皇を君臨させるまでに至った。しかし、荒吐族長老の内部対立もあってその円滑な継承が果たせず、まずは若狭・大津・尾張の線以北を押領するに止まった。そして、その後、「倭朝」の遣わす田道間守、竹内宿祢、日本武尊、上毛野田道、安倍比羅夫、上毛野広人、坂上田村麿、文室綿麿等の硬軟両様の「征夷」活動によってその支配地域を侵奪され続けることになる。

なお、以上の様な『東日流外三郡誌』の記述の中でなされている「記紀」の虚構性に対する糾弾は、主に神武東征前後までの前史部分に止まっている。つまり、「耶馬台国」、「倭朝」等の捉え方は基本的に「記紀」のそれに拠っている感があり、大きな違いは征夷軍の脆弱さをことさら強調している点のみである。――(中略)――

3)安倍・安東・秋田家の族譜と事績

この『東日流外三郡誌』の記述は、当然のことながら、安倍・安東・秋田家の族譜描写と事績顕彰の段において、最も感情移入が激しい。安倍の姓は、元来同族である安倍比羅夫が融和策として荒吐五王に与えたとした上で、「安倍一族は奥州五国を掌中に民活し、国造り、諸々に領司せること大和の都を優りけく富ましめたりしも、日下将軍安倍頼時及び貞任の代にして、源氏に征討さるゝ世襲のおぞましき。再び、東日流に一族の再挙せる安倍一族も久しからずして南部氏に亡びける。誠に無常やるかたなきかな。」(寛政五年、秋田孝季)などと、その無念の思いを吐露している。特に「前九年の役」の1062年(康平5年)における清原武則の裏切りや、津軽に落ち延びて以後の1322年(元享2年)における藤崎城主安東季久と十三湊福島城主安倍季長による「東日流騒動」等に対しては、それらが同族争いにほかならなかったが故に、その救いのなさに大きな苛立ちを隠していない。その後、東日流は三戸城主南部守行の侵攻を受け、1442年(嘉吉2年)の芝崎城の合戦を最後に、秋田(桧山と土崎湊)及び渡島(北海道)に逃れることとなった。そして、江戸期まで存続した秋田家は、1602年(慶長7年)に常陸国宍戸五万石へ移封され、さらに1645年(正保2年)には磐城国三春五万五千石へと移封されて、『東日流外三郡誌』編纂の時点へと繋がって行くのである。

他方、この些か怨念のこもる族譜の記述に対して、いわゆる「安東水軍」(武装商船団)については、その海外にまで及ぶ交易活動の輝かしい事績を、勇壮華麗に描写している。また、その記述も極めて詳細である。それによれば、「安東水軍」は、古来、第一軍を東日流の十三湊、第二軍を若狭の小浜、第三軍を門津の赤間関に配してきていた。しかし、1185年(文治元年)、壇ノ浦の合戦で平家に加勢し村上水軍に敗れたため、十三湊以外の根拠地を失う結果となった。そこで、陸奥平泉の鎮守府将軍藤原秀衡の舎弟秀栄を十三湊福島城の養子に迎え入れて再起を図らんとしたが、藤原秀栄は安東姓を名乗らず、藤原十三左衛門を称して三代にわたり交易の富を独占するに至った。安東一族は、これに不満をつのらせ、それを失脚させる機会を窺っていたが、1229年(寛喜元年)、十三湊福島城領内の小泊における蝦夷管領京師役の柵の構築を機に起こった「萩野台の合戦」によって、ついに十三湊の奪回に成功した。十三湊には外国船も頻繁に来航し、数多くの商家や神社仏閣が建ち並んで賑わいをみせた。「安東水軍」も「関東御免津軽船」(大乗院文書)として自在に活躍した。しかし、その総ては、1341年(興国2年)8月28日の「興国の大津波」(俗称「白髭水」)で完全に破壊され、十三湊も浅瀬となって使用不能となったため、その後再び往年の繁栄を回復することはなかったという。ただ、編者秋田孝季の経歴が事実であると仮定すれば、秋田においては、若干の交易活動が継続されていた可能性もある。

「真書」論者の代表たる古田武彦氏ですが、その姿勢は非常に慎重であり、上記の内容のうち「2)筑紫日向軍による耶馬台国侵攻と『東日流王国』の形成」に関しては、「神武は近畿に東征した」とする立場に立ちながらもきっぱりと否定している点に歴史家としての神髄がよく現れていると考えられます。YES/NOの結果もこれを支持し、九州の敗者たちが東北へ流れたことはあったが、安日彦・長髄彦兄弟と東北王朝とは関係がないとする結果が得られております。ただ、邪馬台国や卑弥呼に関しても、『東日流外三郡誌』は九州王朝論以前の段階にとどまっているわけですが、当時甕依姫伝承の下にあった古田氏もこの点については明瞭な言及はしていない。

では、『東日流外三郡誌』には史料的価値がないのかといえば、それが大有りなのだと古田氏は主張するのです。

話しは一見関係のなさそうな、「多賀城碑」のことから始まりますが、これに関する一般的な説明を多賀城市のH/Pから抜粋すると次のようになります。

江戸時代のはじめ頃、当時仙台藩の治世下であった多賀城で発見されたこの碑には、古代東北を語る上で欠かすことのできない重要な歴史が記されていました。この碑には、平城京や蝦夷国などから多賀城までの距離と、神亀(じんき)元年(724年)に大野東人が多賀城を設置したこと、天平宝字6年(762年)に藤原恵美朝獦が多賀城を修造したことなど140字が刻まれています。

――(中略)――

この碑は、明治以降偽作とする説があり、長い間歴史資料として扱うことができませんでした。しかし、半世紀以上にも及ぶ発掘調査により、8世紀中頃に多賀城が大きく改修されていたことが明らかになり、碑文の内容と合致したことから、多賀城碑の偽物説を見直す大きな契機となりました。

ではなぜ偽作説が流布していたのかというと、碑文の字体が不揃いだったり集字法が使われていたりしたこともあったのですが、最大の問題は里程記載が実際の距離と合わない点にあったのだと古田氏は言うのです。里程記載は、

去 京一千五百里

去 蝦夷国界一百廿十里

去 常陸国界四百十二里

去 下野国界二百七十四里

去 靺鞨國界三千里

というように書かれ、これが地図上の距離と合致しないとされてきたわけです。確かに一見するとそのように見えるのですが、偽作論者のいう里程記載には「方位」が考慮されていないではないかと古田氏はいいます。そしてよく見るとこの碑には、上の方に「西」と大書した方向指示が書かれており、従来の論者たちはみな多賀城を起点として考えていたために、常陸にしろ下野にしろすべて東の国界を計測していたのだとされます。つまり、京の都を中心に考えれば、そこから最も近いのは西の国界であり、そう考えれば常陸や下野の国界との距離も大体合って来る。

しかし、「去 蝦夷国界一百廿十里」というのはどうなのかが次に問題となって来る。これについて古田氏は、従来説が多賀城は「蝦夷国」の外たる「陸奥国」の中にあったとするに対し、多賀城は「蝦夷国」の中にあったのだと考えなければならないと主張します。なぜなら、古代の東北の城柵とは、大和朝廷側が敵地(蝦夷国)のさ中に挿し入れた侵略の拠点であり、ほとんどが「蝦夷国内」にあったからなのだというわけです。このように考えれば「去 蝦夷国界一百廿十里」も、信憑性に足る記述だと考えられることになります。

さて、残った問題は碑文中の恵美朝獦などの官位等が「続日本紀」の記述と符合しない点ですが、これは金石文が文献に勝るという原則を適用すればよいのだと古田氏は主張します。つまり、恵美朝獦は天平宝字6年(762年)に多賀城の大改修を行い、自身を顕彰するために多賀城碑を建てたわけですが、その2年後父藤原仲麻呂の乱に敗れ、朝獦を含む仲麻呂一族はことごとく誅殺され、顕位にあった頃の勅書・官符の類いはことごとく焼却された。だとすれば、「続日本紀」が恵美朝獦などの官位を低く記述したわけであり、この多賀城碑が建立後わずか2年で埋却された事情も納得がいくわけです。

ところでこの多賀城碑に関しては、平安中・後期から鎌倉初期にかけて数々の和歌にうたわれた「坪の石ぶみ」がこれなのかというもう一つの問題があるのだと古田氏は言うのです。江戸初期に多賀城碑が発見されて以降、芭蕉なども訪れてこれを「坪の石ぶみ」に比定したことで有名ですが、上記のように考察してくると多賀城碑は764年には土の中に埋却されたわけですので、平安中・後期から鎌倉初期には地上にはなかった。だとすると「坪の石ぶみ」に当たるのは、昭和24年に青森県東北町で発見された「日本中央の碑」ではないかとされます。この経過に関しては、一般には次のように説明されているようです。

青森県東北町の坪(つぼ)という集落の近くに、千曳神社(ちびきじんじゃ)があり、この神社の伝説に 1000 人の人間で石碑を引っぱり、神社の地下に埋めたとするものがあった。このため、明治天皇が東北地方を巡幸する1876年(明治9年)に、この神社の地下を発掘するように命令が政府から下った。神社の周囲はすっかり地面が掘られてしまったが、石を発掘することはできなかった。

1949年(昭和24年)6月、東北町の千曳神社の近くにある千曳集落の川村種吉は、千曳集落と石文(いしぶみ)集落の間の谷底に落ちていた巨石を、伝説を確かめてみようと大人数でひっくり返してみると、石の地面に埋まっていたところの面には「日本中央」という文面が彫られていたという。

この地区には田村麻呂は到着していないし、実際に都母(つも)に行ったとされる武将は文屋綿麻呂である。しかし、多くの古い事柄を有名な英雄である坂上田村麻呂に関係づける傾向がこの地方に多い。実際に文屋綿麻呂が書いたとすれば811年(弘仁2年)頃の出来事になる。

発見後、新聞社や学者が調査を行うが、本物の「つぼのいしぶみ」であるとする鑑定がはっきりと出されていないのが現状である。

しかし古田氏は、ここで『東日流六郡誌』に書き残された、次のような明解な記述を引用するのです。

都母の石碑は、北斗の領極むより、糖部都母の地ぞ、日本中央たりとて、安倍到東が建立せり。角陽国、神威茶塚国、流鬼国、千島国、日高渡島国、奥州、筑紫、琉球島を数へ、日本中央と刻せりといふ。よって、名久井岳を日本中央山とも称す。

秋田 孝季(安倍安東秋田氏遺跡八十八景)

秋田孝季の記述に信憑性があるのかどうかは、以上の一文だけからは判断できかねますし、何よりも角陽国=アラスカ、神威茶塚国=カムチャッカ半島、流鬼国=樺太、日高渡島国=北海道とともに、南の筑紫、琉球島にいたる広大な地域に対する認識が当時存在したのか、ひょっとして創造なのではないかと疑うことも可能でしょう。しかし、この問題に関する裏付けが次々と出現したのだと古田氏は主張します。

最初に出てきたのが、1988年に発見された北海道・洞爺湖に近い有珠遺跡であり、このアイヌ人の墓地からゴホウラの貝飾りが相当数出土したというのです。ゴホウラというのは、列島では沖縄の南方を特産地とする貝であり、それが3~4世紀の北海道の遺跡から出土したということは、当時北海道沖縄間の交流が存在したことの実証となるわけです。それだけでなく、九州の研究者によると、逆に北海道原産の貝の飾り物が縄文後期の佐賀遺跡から出土しているということであり、だとすると縄文期に既に日本海をめぐる大航海時代があったことになる。

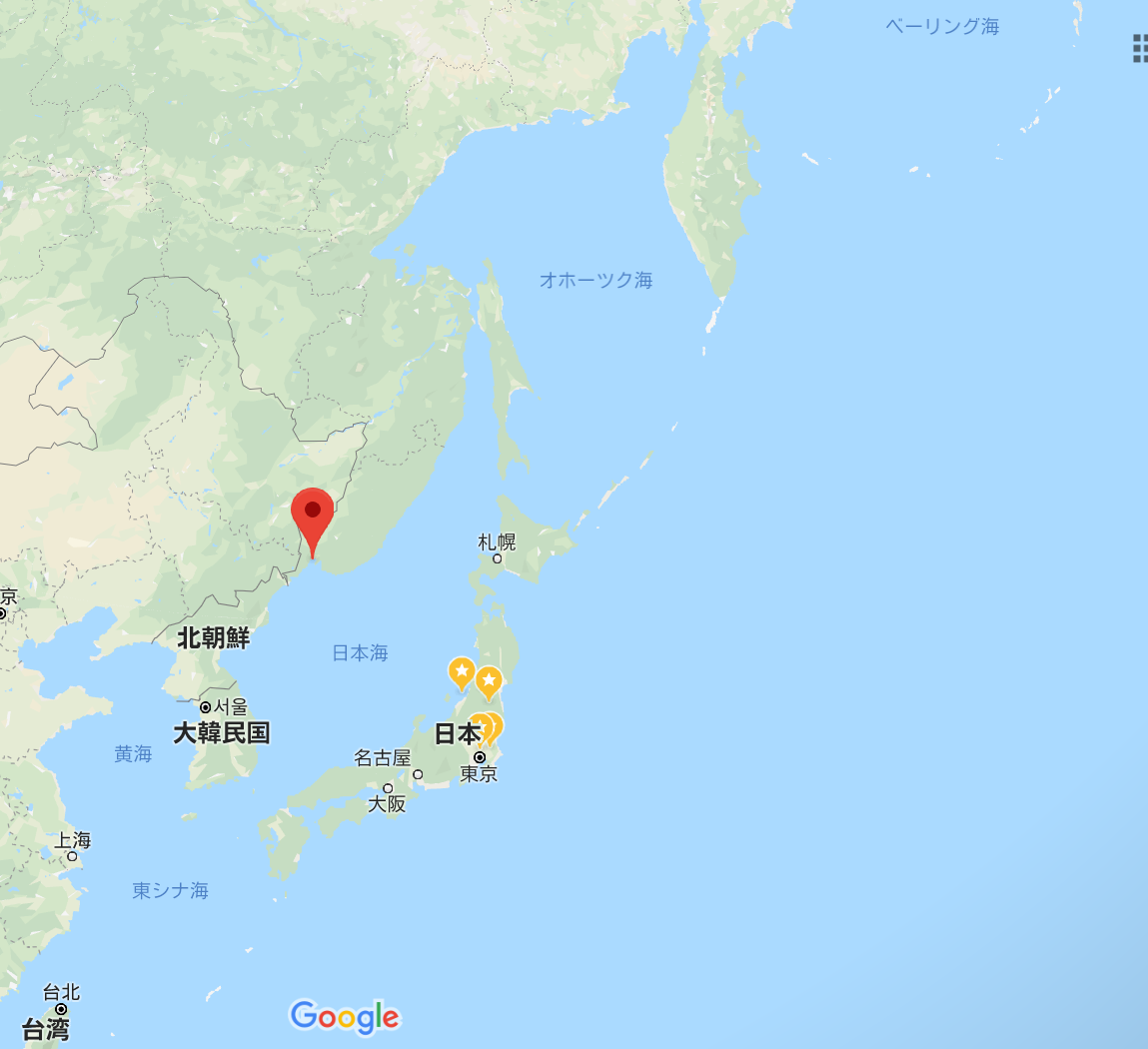

そして同じ1988年には、ソ連科学アカデミーの学者によってもたらされた黒曜石の鏃の分析によって、ウラジオストックー出雲およびウラジオストックー北海道の交流が実証されたというのです。この赤井川の黒曜石は、津軽海峡を中心とする東北北部にも分布し、北海道の十勝石は黒竜江の中・下流域に分布しているが、その年代は何と二万年前=旧石器時代だったということなのです。

以上を年代ごとにまとめてみると、縄文後期は日本海をめぐる大航海時代であった。そしてこのような状況は縄文時代が終わった後も継続しており、これを実証するものが4世紀ごろの有珠遺跡の存在である。ということは、「記紀」という近畿天皇家の「正史」は日本列島の古代史の「全体」をカバーしておらず、その一部にすぎなかったことが明白になったということである。さらにこの当時の北海の王者たちは、九州や沖縄についての認識を持っていたのであるから、北海道の北域(カムチャッカ・アラスカ方面)についても、南域以上に確実な認識をもっていたと考えてよい。こうしてみると、6~7世紀前後に津軽海峡周辺を中心に活躍していた安倍氏一族が、アラスカー沖縄間に対する認識を持っていたことは当然であり、秋田孝季の記述は何ら不当なものではないのだという結論に私たちは導かれるわけです。このように考えてくると、平安期の顕昭などが述べた「田村の将軍征夷の時弓のはずにて石の面に日本の中央のよし書付けたれば石文と云うと云へり」などというのは全く不当であったことが判明します。

しかも、当然あったはずの「裏面表記」、つまり「創建年月日、創健者、創建由来」などが削平されたらしいこと、その上、確実なこととして、近年(昭和24年)まで埋没させられて、地上にその姿を見せなかったこと、これらがすべて、「意味不明」となってしまうからである。

――(中略)――

「日本」を称した上、「輝ける東北王朝」の誇りある意識の表明たる「中央」の二字を刻んだ、この碑は、ながらく「隠滅」の運命を甘受させられてきたのであった。近畿天皇家の勢力が現地に及んだ平安前期頃以降、「歌枕」に現れ、やがて消えてゆく、その経緯の意味するものは、何か。その甘受させられてきた運命こそ、逆に、古代東北の歴史の実在を表現するものであろう。

――(中略)――

「近畿天皇家一元史観からは、金石文という第一資料に対しても、十分な解説を行うことが不可能である」と。日本列島の古代の歴史に対する、多元史観的見地、その正当さを証明しようとして、地下よりよみがえりきたったもの、それがこの「日本中央碑」なのである。

と古田氏は述べております。ここまで考察してきた私たちは、先述した多賀城碑の里程記載の最後に書かれた「去 靺鞨國界三千里」にも、恵美朝獦がおそらく当時の蝦夷から学んだ壮大なスケールが反映されていることに気づくはずです。古田氏の解説によれば、靺鞨とは黒水靺鞨のことであり、黒水とはアムール川を指すものであり、ウラジオストクのはるか上に注ぐ黒竜江がこれなのだということです。

ここまでの考察で私たちは、当時の津軽海峡周辺の民が、近畿大和朝廷などをはるかに凌駕する壮大なパースペクティブを持っていたことは確認できたわけですが、では東北の地に「王朝」と呼ぶに足る政治経済機構が成立するためには、この土地に稲作と製鉄がなければならない。果たして北辺の地からそれを実証する物的証拠は出たのか否か、が次の問題となるわけです。

しかし、驚くべきことに、1982年に南津軽郡田舎館村の垂柳遺跡が発見され、1987年にはそのころ発見された弘前市三和の砂沢遺跡までもが、弥生水田の跡であることが確認されたのです。これらはいずれも弥生中期前後あるいは弥生前期~中期初頭のものであり、西日本で水田稲作が本格化する頃に、津軽半島にもう水田があったということであり、「東北地方に弥生時代の稲作はない」という学界の常識を覆す発見だったということなのです。水田稲作の北への伝播については、その時期・ルート・伝播速度等いずれも従来の考えは通用しなくなったのであり、このことは研究者達に再考を迫っていると言ってもいいのではないかとされています。

古田氏によれば、さらに驚くべきことは、これら弥生水田の先達は、板付(福岡市)の縄文・弥生水田とみなされており、そして『東日流外三郡誌』の記述では、九州の敗者たちが稲作の伝来者として強調されているのだということです。「文献批判と出土物分布批判に耐えうるもの、それは「筑紫→津軽」の弥生一大交流」なのだと氏は主張しています。

では、製鉄に関してはどうなのか。わが国の製鉄の歴史に関しては、以下のような見解が主流となっております。

弥生時代の確実な製鉄遺跡が発見されていないので、弥生時代に製鉄はなかったというのが現在の定説です。今のところ、確実と思われる製鉄遺跡は6世紀前半まで溯れますが(広島県カナクロ谷遺跡、戸の丸山遺跡、島根県今佐屋山遺跡など)、5世紀半ばに広島県庄原市の大成遺跡で大規模な鍛冶集団が成立していたこと、6世紀後半の遠所遺跡(京都府丹後半島)では多数の製鉄、鍛冶炉からなるコンビナートが形成されていたことなどを見ますと、5世紀には既に製鉄が始まっていたと考えるのが妥当と思われます。

一方で、弥生時代に製鉄はあったとする根強い意見もあります。それは、製鉄炉の発見はないものの、次のような考古学的背景を重視するからです。

1)弥生時代中期以降急速に石器は姿を消し、鉄器が全国に普及する。

2)ドイツ、イギリスなど外国では鉄器の使用と製鉄は同時期である。

3)弥生時代にガラス製作技術があり、1400~1500℃の高温度が得られていた。

4)弥生時代後期(2~3世紀)には大型銅鐸が鋳造され、東アジアで屈指の優れた冶金技術をもっていた。

最近発掘された広島県三原市の小丸遺跡は3世紀、すなわち弥生時代後期の製鉄遺跡ではないかとマスコミに騒がれました。そのほかにも広島県の京野遺跡(千代田町)、西本6号遺跡(東広島市)など弥生時代から古墳時代にかけての製鉄址ではないかといわれるものも発掘されています。

上記は要するに、近畿大和朝廷以外の製鉄などなかったとするものになります。しかし、4~6世紀の半島における高句麗と倭国の楽浪・帯方二郡をめぐる戦いは、鉄の支配が契機だったとする古田氏は、豊富な金や鉄を産する東北地方への近畿大和朝廷の侵入行為の動機もまた、明らかに金属資源であったと位置づける立場に立ちます。そうした観点で古代東北への入口である福島県を見てみると、この地域は相馬から原町にいたる広大な古代製鉄造跡なのだと氏は述べています。時は7世紀後半から8ないし10世紀にわたり、奈良・平安時代を含む間であり、近畿天皇家と東北古代王朝・安倍氏との死闘が演ぜられていた。その間には多賀城の設置や修復があり、その北方釜石地帯には今も有名な製鉄工場が存在する。その新地町武井の製鉄遺構は、果たしてはじめから大和朝廷の製鉄遺跡と解していいのか疑問だとされます。というのも、8世紀前葉に「竪型炉」が消えて「横型炉」にとってかわられ、これは明らかに近畿天皇家側の製鉄遺跡である。しかしこの一帯の製鉄遺構は、奈良時代から3~4世紀間続いているわけで、それはこの遺構が東北王朝のものでないとしても、少なくともこの期間東北北部に東北王朝が実在したことをその遺構によって物的に証明するものではあるとなります。もしそれがなければ、この地に大製鉄基地が3~4世紀間も存在する必要性はなかったからだと氏は主張します。

では同様の課題を、今度は多賀城付近の柏木遺跡の「竪型炉」に見てみると、この遺跡は8世紀初頭のみで、そのあとすぐ途絶えてしまうというのです。通説では、この「竪型炉」は多賀城創建時に必要な釘などを作ったと言うのですが、762年の修復時には「釘」は必要ではなかったのか。やはり、古代東北王朝の製鉄の可能性は残っているわけです。そのほかにも、5世紀後半の鍛冶遺構である永作遺跡(郡山市)の存在や、東北北部の出土鉄器が意外と古い時代の数値を示したことなども挙げられております。さらに、わが国唯一の製鉄関係学会である「たたら研究会」の代表者たちによると、「すでに3世紀、わが国にも製鉄がおこなわれていたのではないか」と考えられるということです。そして最後には、ここでもまた秋田孝季による『東日流六郡誌』が出てくるのですが、それによると卑弥呼の時代・3世紀に鉄のタタラ製法が、筑紫から津軽にもたらされたとの記述が見いだされたと述べられております。

人々は東北を知らない――古田武彦氏が福島県喜多方市の生まれでなければ、「東北王朝論」を書くことはなかったでしょうし、また筆者が会津若松の出身でなければ、難解な「九州王朝論」に続いて古田氏の著書を手に取ることもなかったのではないかと思われます。本書のあとがきの中で氏は次のように述べております。

わが国の「正史」をつらぬく蝦夷観は、一言でこれを尽くすことができる。いわく、「未服の民」がこれだ。

――(中略)――

この一言はまた、明治以降、わが国の軍隊が朝鮮半島や中国大陸に侵出するさい、切り札となった。「皇軍の論理」だ。まだ、半島や大陸は、皇軍の勢威下に安定していない。八路軍などが蠢動している。だが、案ずるには及ばない、彼等は「未服の民」である、と。すべてはこの一言で”正当化””合法化”されたのであった。

――(中略)――

近畿天皇家中心主義の史観のもと、「沖縄」や「東北」や「北海道」の光栄ある、独自の歴史伝統に対して、正当にこれを評価せず、「未服の民の論理」で処理している限り、「対外侵略の論理」は、ただ一時休息し、国内に”息をひそめ”ているにすぎぬ。この一点の認識が肝心だ。

本稿の最後に、「二つの倭国と白村江の戦」lの中で触れた、607年の「日出処の天子」と謳った遣隋使について、東北王朝論の壮大なパースペクティブをベースにし、また筑紫・津軽間に密接な交流があったことも考慮しながら再検討してみたいと思います。というのも、この事件以来列島にはすでに二つの倭が存在していることを中国側は認識し、九州の倭国を国際情勢も知らない俀国(タイ・弱い)とし、吉備・播磨の倭国は「辺境の諸侯であることを自覚」していると扱ったたわけですが、それは果たして正当な認識であったのかという問題です。ここで古田武彦氏が提出してくるのが、「日本書紀 斉明天皇六年」にある、阿倍臣による粛慎攻撃の記事なのです。

三月に、阿倍臣名を闕せりを遣わして、船師二百艘を率て、粛慎国を伐たしむ。阿倍臣、陸奥の蝦夷を以て、己が船に乗せて、大河の側に到る。是に、渡島の蝦夷一千余、海の畔に屯聚みて、河に向かひて営す。営の中の二人、進みて急に叫びて曰く、「粛慎の船師多に来たりて、我等を殺さんとするが故に、願ふ、河を濟りて仕官へまつらむと欲ふ」といふ。――以下略――

先ず、粛慎とは沿海州に古代から居住した北方民族を指し、隋・唐代には靺鞨とも呼ばれ、このうち南の部族が渤海靺鞨、北の部族を黒水靺鞨と呼んだ。渤海靺鞨はこの頃から唐に朝貢を行い、後に渤海国を形成して近畿大和王朝などとも交流し始めることは史実に明らかです。ではこの膨大な粛慎国の中の場所はどこなのか、それが次の問題となりますが、この資料には「大河の側」というキーワードが秘められている。広大な沿海州の日本海側に「大河」は一つしかなく、それは黒竜江なのだと古田氏は言います。そして、決め手となったのが『東日流六郡誌』に秋田孝季の記した地図であり、この大略図では黒竜江のところに「大河」と書かれていいたのだというのです。

次に、「渡島の蝦夷」とは北海道のアイヌのことであり、この時代すでに「一千余」も黒竜江の河口に「屯聚」していたというのですが、これも縄文以来の一大交流を考えれば何の不思議もないとされます。そして、それよりはるかに重要なのは、「阿倍臣、陸奥の蝦夷を以て、己が船に乗せて、大河の側に到る」と述べられている点であり、阿倍水軍はまさに蝦夷の水軍であると解さなければならない。決して、蝦夷を水先案内として使った大和朝廷の水軍などではなかったと氏はいうのです。なぜなら、もしこれが本当に大和朝廷の水軍であったなら、全軍統率のリーダーたる「阿倍臣」の名前がなぜ記されていないのか。なぜ「名を闕せり」などと注記しなければならなかったのか。時はまさに、「日本書紀」成立のわずか60年前のことなのに。答えは一つ、書紀の編者たちは、「他の文献」からこの資料を引用転載しただけで、その実体を知らなかったのだ。そしてその資料は、「大和朝廷内のものではない」ということだと古田氏は主張します。「日本書紀」では、”身元不明”の史書がたびたび「引用・盗用」されており、「日本旧記」や「日本世紀」がそれで、いずれも「日本」に関する本でありながら、何天皇のとき、何年に書かれたかが不明となっている。折角その書名および記事を出しているのに、それらの歴史的成立の経緯をかかぬというのは非常に不審だ。この不審に答える術は一つ、「これらは近畿天皇家内で作られたものではない」ということで、先在王朝たる九州王朝の史書だったのだと考えられる。さらに、上記二書中、「日本世紀」は、斉明天皇六年にあたる記事が「引用」されている。とすれば、同じ年の「阿倍臣の粛慎攻撃」の記事もまた「日本世紀」からの「盗用」であるとみなすのが最も自然だ。

以上をまとめると、①「日本世紀」は九州王朝の史書である、②九州王朝は国名を「日本」と称していたということになり、後に近畿天皇家が自らを「日本」と称したとき、それは独創ではなく九州王朝からの「模倣」だったのだといえると古田氏は主張します。実際「旧唐書日本伝」にも、「倭国、自らその名の雅ならざるを悪み、改めて日本と為す」とあるではないかというのです。このように辿って来た古田氏は、「隋書俀国伝」に記された、「東西五月行、南北三月行で海に至る」に思い至り愕然としたと述べています。「失われた九州王朝」で、「日本列島内には複数の地域王権が存在し、それぞれの文化圏が存在した。近畿天皇家はその内の一つに過ぎないという多元史観」が提起されたわけですが、その第三章=沖縄諸島から北海道までの射程をはるかに上回る北方への認識が東北王朝の考察過程で明確になった。だとすると、607年の遣隋使の提案は、

(A)日本列島を含む、長大な島々の連なりとその海域をもって、「日出処の天子」(自己)に、大義名分上、所属すべき領域とし、

(B)中国を中心とする、大陸部をもって、「日没する処の天子」(隋の煬帝)に、大義名分上、所属するところ、

とする「二人の天子による、二つの世界の分割統治」の区分け支配の提案だったのではあるまいか。

そして、その「二つの世界」の接点を探る軍事行動、それが、先の「阿倍臣」の一大船団の「粛慎攻撃」、黒竜江河口への接触となったのではないか、と思われる。

これに対する、中国の天子(唐)側の回答、それが「白江の戦(白村江の戦)」であった。

というものです。YES/NOの結果も古田氏の説を支持するものとなったことをご報告いたします。さらに、「寛政原本」の発見により、わが国の古代史は全く新たな局面に入ったと古田氏は述べておりますが、その全容を読み解く―官製歴史学と無縁の―研究者が現れて来ることを嘱望して古代史論を終了したいと思います。