ラストベルトの白人たち

「人は希望なしでは生きられない」

先週現在の底流を把握するために見るべき映画として、

「 ヒルビリー・エレジー アメリカの繁栄から取り残された白人たち」、

というのをあげておきましたが、

映画だけではなかなか短い時間で全容に迫ることは難しい感じで、

一応以下の評論が的を射ていると思われます。

ヴァンスの故郷ミドルタウンは、AKスチールという鉄鋼メーカーの本拠地として知られるオハイオ州南部の地方都市である。かつて有力鉄鋼メーカーだったアームコ社の苦難を、川崎製鉄が資本提携という形で救ったのがAKスチールだが、グローバル時代のアメリカでは、ほかの製造業と同様に急速に衰退していった。失業、貧困、離婚、家庭内暴力、ドラッグが蔓延するヴァンスの故郷の高校は州で最低の教育レベルで、しかも2割は卒業できない。大学に進学するのは少数で、トップの成績でもほかの州の大学に行くという発想などはない。大きな夢の限界はオハイオ州立大学だ。

ヴァンスは、そのミドルタウンの中でも貧しく厳しい家庭環境で育った。両親は物心ついたときから離婚しており、看護師の母親は新しい恋人を作っては別れ、そのたびに鬱やドラッグ依存症を繰り返す。そして、ドラッグの抜き打ち尿検査で困ると、当然の権利のように息子に尿を要求する。それで拒否されたら、泣き落としや罪悪感に訴えかける。母親代わりの祖母がヴァンスの唯一のよりどころだったが、十代で妊娠してケンタッキーから駆け落ちしてきた彼女も、貧困、家庭内暴力、アルコール依存症といった環境しか知らない。小説ではないかと思うほど波乱に満ちた家族のストーリーだ。

こんな環境で高校をドロップアウトしかけていたヴァンスが、イェール大学のロースクールに行き、全米のトップ1%の裕福な層にたどり着いたのだ。この奇跡的な人生にも興味があるが、ベストセラーになった理由はそこではない。

ヴァンスが「Hillbilly(ヒルビリー)」と呼ぶ故郷の人々は、トランプのもっとも強い支持基盤と重なるからだ。多くの知識人が誤解してきた「アメリカの労働者階級の白人」を、これほど鮮やかに説明する本は他にはないと言われる。

タイトルになっている「ヒルビリー」とは田舎者の蔑称だが、ここでは特に、アイルランドのアルスター地方から、おもにアパラチアン山脈周辺のケンタッキー州やウエスト・ヴァージニア州に住み着いた「スコットアイリッシュ(アメリカ独自の表現)」のことである。

ヴァンスは彼らのことをこう説明する。

「貧困は家族の伝統だ。祖先は南部の奴隷経済時代には(オーナーではなく)日雇い労働者で、次世代は小作人、その後は炭鉱夫、機械工、工場作業人になった。アメリカ人は彼らのことを、ヒルビリー(田舎者)、レッドネック(無学の白人労働者)、ホワイトトラッシュ(白いごみ)と呼ぶ。でも、私にとって、彼らは隣人であり、友だちであり、家族である」

つまり、彼らは「アメリカの繁栄から取り残された白人」なのだ。

「アメリカ人の中で、労働者階級の白人ほど悲観的なグループはない」とヴァンスは言う。黒人、ヒスパニック、大卒の白人、すべてのグループにおいて、過半数が「自分の子どもは自分より経済的に成功する」と次世代に期待している。ところが、労働者階級の白人では44%でしかない。「親の世代より経済的に成功していない」と答えたのが42%だから、将来への悲観も理解できる。

悲観的なヒルビリーらは、高等教育を得たエリートたちに敵意と懐疑心を持っている。ヴァンスの父親は、息子がイェール大学ロースクールへの合格を知らせると、「(願書で)黒人かリベラルのふりをしたのか?」と尋ねた。彼らにとっては、リベラルの民主党が「ディバーシティ(多様性)」という言葉で守り、優遇しているのは、黒人や移民だけなのだ。彼らは自分たちを「白いゴミ」としてばかにする鼻持ちならぬ気取り屋であり、自分たちが受けている福祉を守ってくれていても、それを受け入れるつもりも、支持するつもりもない。

ヒルビリーたちは、「職さえあれば、ほかの状況も向上する。仕事がないのが悪い」と言い訳する。悪いのは、それを与えない社会であり、政府だ。

そんなヒルビリーたちに、声とプライドを与えたのがトランプなのだ。

喪失体験というのはどこにでもあるわけですが、

同じ著者による別の本の書評も併せて読むと、

失われたのは根本的には男性的なプライドとそれを中心とした家族、

というものであったことがよく理解できる。

私がイギリスを初めて訪問したのが1981年で、その後長期滞在したのが1984年と86年だった。まさに、サッチャー時代のまっただなかである(サッチャーが首相を辞めた直後の訪日のときには、本人に会った)。1984年には「炭鉱ストライキ」が毎日のように新聞記事になっていて、人々が情熱的に賛否を討論していた。1988年には、スコットランドにこそ行かなかったものの、仕事でそのすぐ南にある炭鉱都市を訪問して住民たちと言葉を交わした。これらの場所で伝統的な「男としての誇り」つまり「男らしさ」を奪われた男性が崩壊していく姿を目撃したが、それは以前に紹介したHillbilly Elegyにも重なる。

希望が抱けないから他人を恨みつつ自分を破壊していく人々を、社会はどう救えば良いのか。伝統的保守の対策も、社会主義的な対策も、それぞれ異なる形で失敗してきた。それは、この問題が、長い歴史の間に社会的にも経済的にも複雑に絡み合ってしまったからだ。人が幸せに暮らすためには、希望とプライド、そして衣食住の需要を満たすお金も必要だ。栄えた産業が衰退するときには、どんな援助をしてもその産業が生き残ることはできない。国は失業者が飢えないような援助をしながら、新しい産業に移行できるよう再教育するべきだ。これは倫理的に正しい政策だ。だが、彼らが失ったのは仕事と収入だけではない。「プライド」というそれよりも重要なものを失ったのだ。

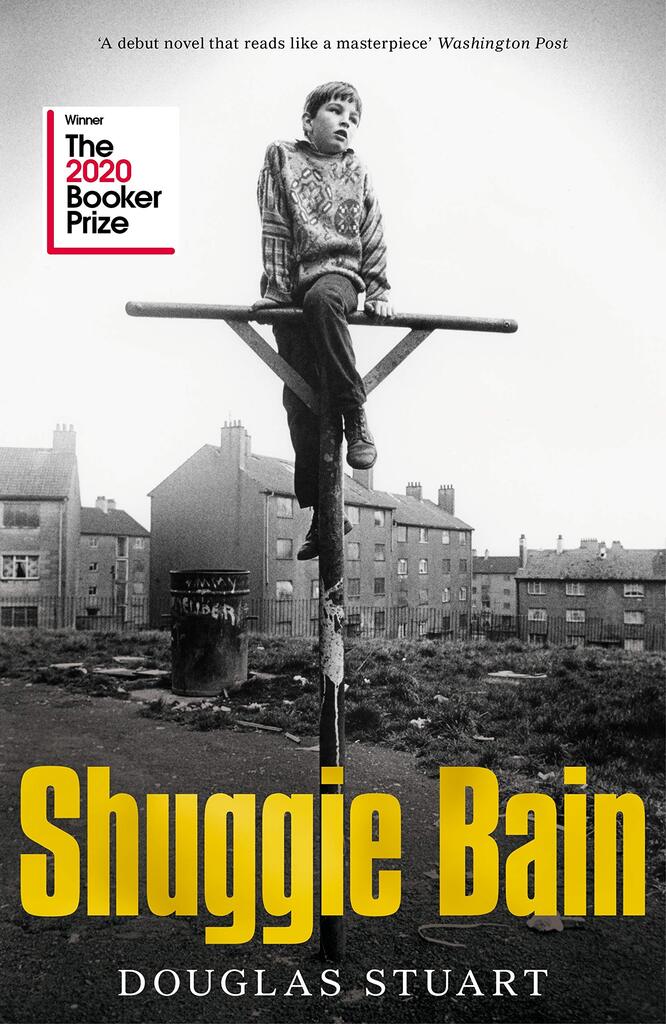

そういった人々の中で、「この産業に未来はない。今のうちに別のことを始めよう」と気持ちを切り替えられるのは精神的に強い者であり、多くはアルコールやドラッグで傷ついたプライドを癒そうとする。給付金をすべて酒に変えて飲んでしまい、飢えている息子に食べ物を与えないシャギーの母親のように。私が過ごした1980年代のイギリスでは、空いている公営住宅にスクワット(不法占拠)し、サッチャーの悪口を言いながら、受け取った失業手当をその日のうちにパブで使い果たしてしまう人が周囲にいた。

しかしこうした光景は大なり小なり我が国の地方都市でも垣間見られ、

特に近年は私の故郷などシャッター通りと化したかつての繁華街、

地場産業の各業界の壊滅や学校の崩壊などは日常茶飯で、

これに伴い家族関係も大きく変容しているということが身に染みます。

そしてこれらの光景の底流にあるものがいわゆるグローバル化であり、

金融資本の飽くことなき収奪の果てに来るということがよく理解できる。

それは黒川敦彦氏が以下の動画で話していることと重なり、

コロナの果てに来る New World Order に限りなく収束していく

ものであると言える。

ということで次回は SDGs についてお話ししたいと思います。