難病へのアプローチ

「8割がた近づいた」

今週は実は冒頭から難しい勉強をやっていて、

なぜかと言うと、

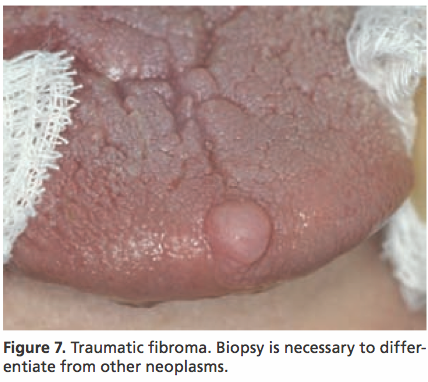

「アミロイドーシス」を患う人から電話があり、

現在は巨舌という状態で話がうまくできないような症状を頂点に、

その他いろんな症状が付随しているとのこと。

CD や何かの相談があったのですが、

現代医学で原因不明の病気なので、

推測できるメカニズムや原因を Yes No で見て行かない限り無理ということで、

「超次元の対話」を来週早々行う予定になっているからです。

この病気に関しては、

獣医学分野の方が先行して研究されており、

私の記憶では、1970年代以降に牛ですでに発見されていた。

肉骨粉の供与に基づく BSE が出てくるのが80年代だとすると、

おそらく配合飼料の添加物などによるのではと考えていたのです。

で、最初に、

原因が添加物によるものか否かを見たところ、2対0でNoが圧倒的。

また、治療としては、異常蛋白が原因なのですから、

タンパク質を形成する際の t RNA や m RNA の不活化を行えばいいのではと考え、

これも Yes No で見たのですが、やはりNo。

専門的なサイトを見ると、

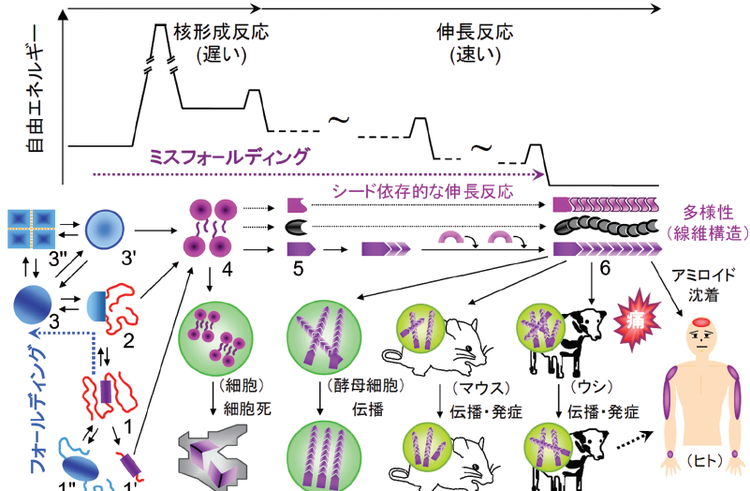

タンパク質の高分子構造のフォールディングとミスフォールディング、

という問題であることがわかり、

ちょっと本格的に勉強せねばならないなと 思ったわけです。

で、 いろんな情報に目を通したのですが、

医学レベルでは形成される異常蛋白の種類ごとに分類されているだけで、

いくらそんなこと理解してもこんがらがってくるだけ。

ただ、詳しく見ていくとこの病気、

プリオン病と同様伝播するということで、

「 プリオン病では、体外から侵入した異常構造プリオンが正常プリオンの構造変化を誘発し、体内での増殖と蓄積を惹起する。これと類似した現象をアミロイドーシスでも認める」

「ヒトやマウスの各種天然アミロイド線維や試験管で合成したアミロイド線維の投与もアミロイド沈着を誘導する。すなわちアミロイド線維が自己とは異なった種類のアミロイド蛋白質の線維形成を促進することが示されている」

とされているのです。

だったらこれは、長年 BSEに取り組んできた福岡伸一氏の領域だと考え、

それに関する本を検索してみたらあったのです。

目次を見ただけでも、

「 第1章 狂牛病はなぜ広がったか―種の壁を越えさせた“人為”

第2章 私たちはなぜ食べ続けるのか―「動的平衡」とシェーンハイマー

第3章 消化するとき何が起こっているのか―臓器移植、遺伝子組み換えを危ぶむ理由

第4章 狂牛病はいかにして消化機構をすり抜けたか―異物に開かれた「脆弱性の窓」

第5章 動的平衡論から導かれること―記憶は実在するのだろうか

第6章 狂牛病病原体の正体は何か―未知のウイルスか、プリオンタンパク質か

第7章 日本における狂牛病―全頭検査緩和を批判する」

となっており、

1・3・4・6章など読めば ポイントが分かってくるはずで、

要するに、

一連のプリオン病はプリオンが原因か未知のウィルスが原因か

が、 Yes No で決着すれば良いわけです。

本が到着するのが土曜日ぐらいとして、

電話相談の日までにはぎりぎり間に合いそうです。